行书是介于楷、草之间的一种书体,有偏于楷书的“行楷”和偏于草书的“行草”之分。一般以为,行书始于...

时间: 2025-07-01 01:08:40 作者: williamhill威廉希尔网址

行书是介于楷、草之间的一种书体,有偏于楷书的“行楷”和偏于草书的“行草”之分。一般以为,行书始于汉末,盛行于晋代。行书由正体小变而来,意图是为寻求简易。行书切合有用,兼有楷书和草书的利益:既具有楷书的整齐,明晰可认,又存有草书的飞动,生动可现。行书伸缩性大,体变多,萦回小巧,生动流美,且和蔼可亲,为书法家供给了笔歌墨舞的广阔天地。

在篆隶草行楷五种书体中,行书最具有亲和力,它介于正草之间,无论是用笔仍是结体,都可以从楷法和草法中得来,并无归于本身个人的所谓“行法”。一同,行书还可以和隶书、楷书、草书等彼此交融,构成不同的书体相貌。因为行书有体无法,又简单识辨,所以撒播十分广远,历久不衰。自晋以来拿手书法的人大都工行书。

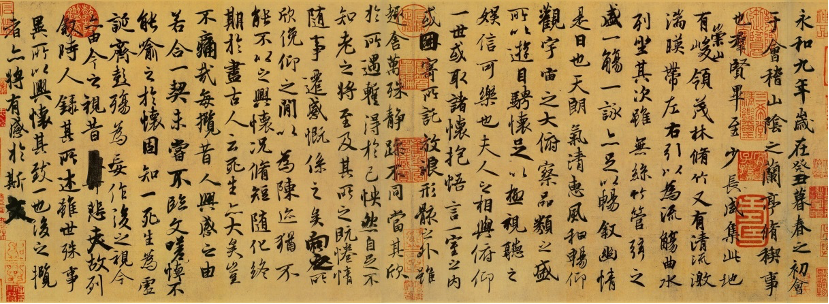

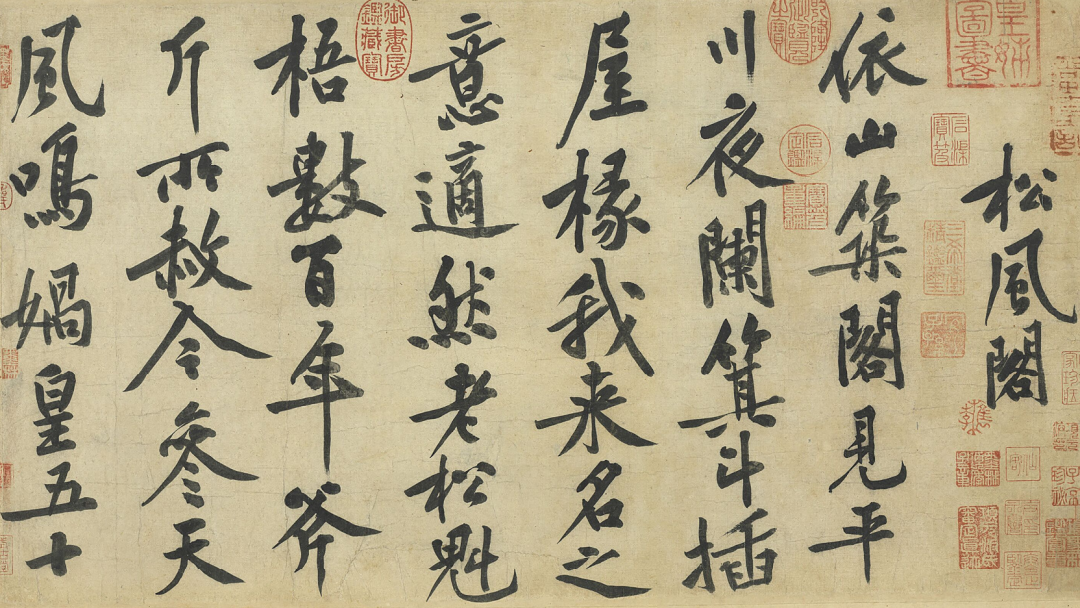

王羲之(303—361)行书代表作《兰亭序》,其浑然天成、洗炼宛转,被公以为“全国榜首行书”。

(晋)王羲之《兰亭序》(神龙本) 纸本 行书 24.5cm×69.9cm 北京故宫博物院藏

《兰亭序》是王羲之与友人宴聚会稽山阴兰亭修祓禊之礼时所书。诗人以晋人虚灵的胸襟、形而上学的意味领会天然,乃能表里清澈、一片空明,树立最高的晶亮之美的意境。《兰亭序》表现了晋人精力解放的天然之美,在那英气绝伦的气氛中,在遒媚动健的笔画中,可以窥见魏晋风姿中所包括的世界人生,领会世界般的厚意和王羲之人生情绪中“放浪形骸”的品质美。从骨力寓于姿媚之内,意匠包含于天然之势,内擫的笔势、遒丽爽健的线条、圆融冲和的气韵中,可以窥见王羲之共同的艺术特性。

《兰亭序》真迹传被唐太宗葬于昭陵,现在最受推重的是藏于北京故宫博物院的冯承素摹神龙本《兰亭序》。从这幅神龙本中可以正常的看到王羲之行书写得十分神骏爽直。《兰亭序》里有二十个“之”,每一个“之”都不相同,作为草稿处处有涂抹的痕迹。兰亭雅集是每一年三月三,有一“祓禊”之礼,咱们聚到一同,王羲之、谢安、孙绰等四十一人,在“曲水”即弯曲活动的小溪,“流觞”——酒杯倒上黄酒搁在水面,水流到谁面前受阻,此君就喝酒写首诗。王羲之几个儿子和他的老友们都团聚兰亭,咱们尽兴喝酒写了许多诗,最终推举大书法家王羲之题序。

其时50岁的王羲之现已微醺,铺蚕茧纸,执鼠须笔,略一深思着笔写道:“永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。”先交待时刻、地址、事由,然后说:“群贤毕至,少长咸集。”各位高人都到了,年青年长者都齐聚于此;“此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右。引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。”前面写在山水之美中团聚的高兴之情,这今后抒情好景不长、存亡无常的慨叹。

王羲之《兰亭序》共324字,规矩、结构、笔法十分完美,其内容更有深度:“人之相与,俯仰一世”,人在世界上一俯一仰就一辈子。“或取诸怀有,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。”有些人性情内向在一室之内参议参议,有些放浪形骸喜爱到大天然中去畅游。“虽趣舍万殊,静躁不同”,每个人的兴趣不同,性情的好动和好静不同,但“当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,慨叹系之矣”。当人们对事物感到高兴时,自得而自足,竟然没感到自己快老了。而时光荏苒,曾经感到愉快的事顷刻之间变为前史遗迹。这今后,王羲之以为“一死生为虚诞,齐彭觞为妄作”,这在批判庄子。庄子以为“齐彭觞等存亡”,在王羲之看来这是虚诞的,人总是要死的。“死生亦大矣。岂不痛哉!”“悲夫”!从前面高兴雅集“可乐也”,到后边进入深入的存亡哲学,感喟“痛哉”“悲夫”!这便是王羲之《兰亭序》在方式的完美和内在含义的完美相一致中,成为全国榜首行书的原因。无妨说,王羲之为写《兰亭序》,预备了悉数生命的50年。9年后他就逝世了。

《兰亭序》的撒播充溢奥秘意味。《兰亭序》被称之为神品妙品,有“清风出袖,明月入怀”之誉。第二天王羲之酒醒后,又写了七八张,发现没一张能逾越原初之作,所以开端那张神品就作为祖传保藏起来,传给他第五个儿子王徽之。传到第七代孙隋朝的智永和尚,智永临终前传给弟子辩才和尚。到了唐朝,唐太宗热爱王羲之书法,保藏了两千多幅王羲之真迹,就缺《兰亭序》,他让大臣萧衍去“计赚兰亭”,总算取得至宝《兰亭序》。这今后,他命冯承素摹写,还让几位大臣临写并分赠群臣,大大宏扬“二王”书法。唐太宗还亲身写《王羲之传论》,曰:“玩之不觉为倦,览之莫识其端,心慕手追,此人罢了。其他戋戋之类,何足论哉!”唐太宗以他的共同审美眼光穿越前史迷雾,为前史对王羲之书法的不公正点评重正视听。唐太宗对《兰亭序》喜爱到不行一日不见的程度,最终只好将这件国宝作为自己的陪葬品葬在昭陵。

榜首,将汉魏以降的严整书法变成天然舒畅、洒脱出尘、清风明月般的书法,如天马行空、意漫笔转,线条如行云流水,字体极尽改变,楷草兼施,平稳中寓险恶,集中表现了晋人的美学观。

第二,将过去书法中一些浅白的诗文创造,变为《兰亭序》中的哲学考虑。《兰亭序》前面写世人徜徉山水之间,在曲水流觞中喝酒的人生怅然感,然后感悟到人生苦短而感喟“悲夫!”前喜后悲是魏晋生命观、世界观的表现,一种大彻大悟后的痛彻无法。正是这种魏晋哲学的感悟,使《兰亭序》成为一篇哲思妙文。

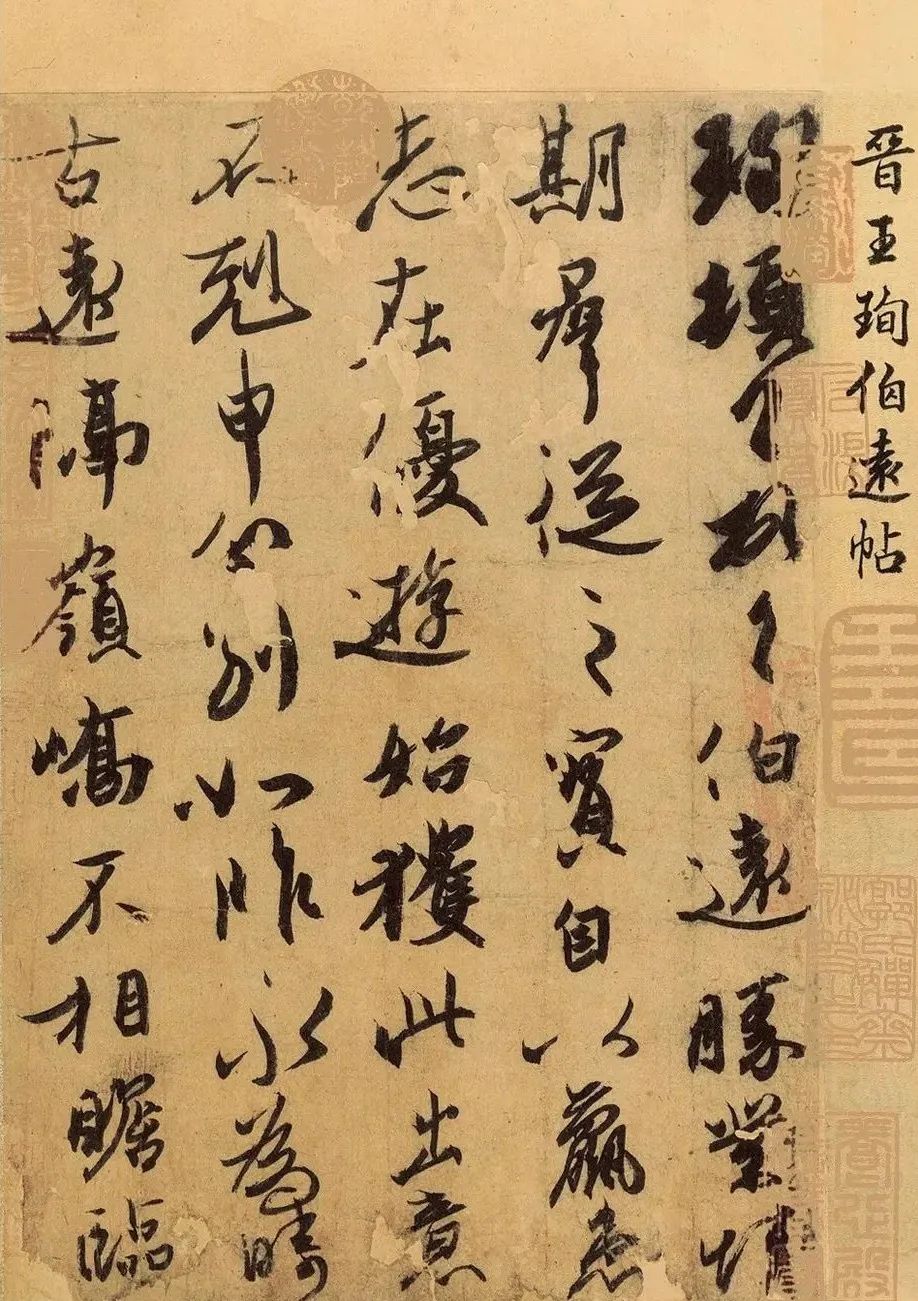

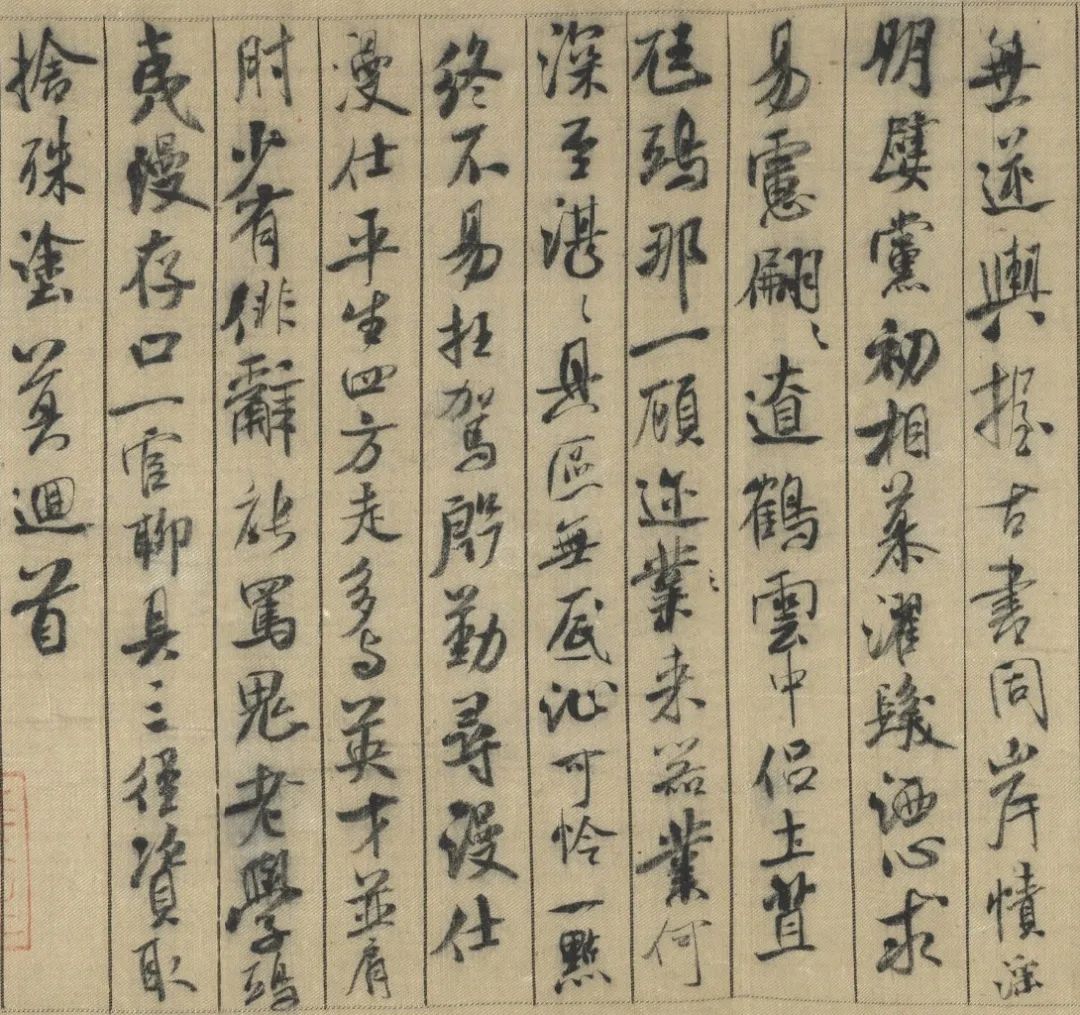

王珣,字元琳,为东晋闻名书法家王导之孙,王洽之子,王羲之之侄。王珣生于晋穆帝永和五年(349年),卒于安帝隆安四年(400年),终年52岁,谥献穆。董其昌评:“王珣洒脱古澹,东晋风流,仿佛在眼。”

王珣《伯远帖》是东晋传下来的仅有存世的行书真迹。《伯远帖》保藏于乾隆“三希堂”。《三希堂法帖》刻石500余块,搜集自魏晋至明末共135位书法家的300余件书法著作,因帖中收有被其时乾隆帝视为三件稀世墨宝的东晋书迹——王羲之《快雪时晴帖》(摹本)、王献之《中秋帖》(摹本)、王珣《伯远帖》,而保藏这三件稀世瑰宝的当地被称为“三希堂”,故法帖取名《三希堂法帖》,全名是《三希堂石渠宝笈法帖》。“三希”显示出“三王”的品质魅力和书法高度,皆为国家稀世之宝。

(晋)王珣《伯远帖》 纸本 行书 25.1cm×17.2cm 北京故宫博物院藏

《伯远帖》行书纸本,因首行有《伯远》二字,遂以帖名。此帖为三希堂晋代仅有真迹,实为稀珍之宝。此帖行书,笔力遒劲、态致萧散、妍媚流便,是典型的王氏书风。该帖明末在新安吴新宇处,后归吴廷,曾刻入《馀清斋帖》,至清代时归入内府。

《伯远帖》文字内容:“珣磕头磕头。伯远胜业情期,群从之宝。自以羸患,志在优游。始获此出,意不克申。别离如昨,永为畴古。远隔岭峤,不相瞻临。”意思是,王珣给伯远写信说:伯远在工作光辉时,咱们对他希望都很高。以为伯远是诸堂兄弟中成大器者,得到咱们尊敬。但他从小身体很弱常病,志向在于悠游自在地日子。此次才取得出任而工作好转,但志愿尚不能舒展。咱们就像昨日才别离相同,相隔太远,大约此别今后难再团聚。远隔千山万水,难以彼此拜访晤对。

这封信共47字,描绘与与伯远天各一方的思念心境。董其昌《画禅室漫笔》曰:“洒脱古澹,东晋风流,仿佛在眼”。清人姚鼐说:“如升初日、如清风、如云、如霞、如烟、如幽林曲洞”。《伯远帖》面世已有1600多年,年代之早仅次于陆机的《平复帖》,可谓书法史上的“真迹”瑰宝。此帖纸墨精巧,至今仍然古色照人,为老练的行书。

《伯远帖》的艺术特色:文才焕然,铮铮铁骨。字体笔画漫长,倒闭妥当,露锋入笔,笔笔入纸,爽直大气。文中“别离”二字,还带有隶书的痕迹。“不”字长撇劲挺,瘦硬通神。“不克”两个字笔画很瘦,犹见精力。“如昨”之“如”字,简练明快,笔不到意到。

王珣行书的特色是儒雅,《伯远帖》的全体规矩如日初升、如沐春风,如云如霞如烟,不食人间烟火。结体倒闭,疏密有致,字体形状细长,结密无间,有消瘦之感。王珣行书伸缩性大,体变多,萦回小巧,生动流美,和蔼可亲,老少皆宜。整幅著作有刚有柔、有骨有肉,或方或圆、或露或藏,粗不臃肿、细不纤软,线条以中锋为主,丰满圆厚,翰墨操控得适可而止。

唐代书法家颜线)的书法,是继王羲之今后的第二个顶峰,其众体皆备、博学多才的书法,使其不只成为唐代书法的代表,并且成为我国书法史的重要代表。

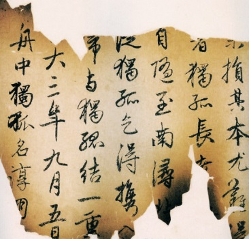

唐代安史之乱,颜真卿首举义旗反抗安禄山叛军:唐天宝十四年(755),藩镇军阀安禄山暴乱,其时任平原太守的颜真卿和从兄常山太守颜杲卿别离在山东、河北境内起兵征伐叛军,邻近七十郡纷繁呼应。颜杲卿儿子季明曾往来于平原、常山之间联络。叛军攻陷常山。杲卿父子被俘而遭杀戮。肃宗乾元元年(758),颜真卿命人寻访杲卿家人下落,成果只从常山携回季明的首骨。颜真卿满怀同仇敌慨的义愤,以愤慨悲切的心境,挥笔写下此祭文。

《祭侄文稿》表露出对立国家割裂的赤胆忠心。这是一篇悼念在安史之乱中献身的兄长颜杲卿和侄子季明的悼词。作为祭文的草稿,《祭侄文稿》原本无意于书,但却在内容(悲凉)和方式(雄强)上到达完美一致,成为透着悲凉之气、忠义愤发、沉郁抑扬的杰出版作。可以说,颜真卿的《祭侄文稿》,酣畅淋漓地表现了书法中悲凉美的意境风格,表现了铁骨铮铮的爱国精力。

(唐)颜真卿《祭侄文稿》 纸本 行草 28.2cm×72.3cm乾元元年(758年) 台北故宫博物院藏

书法与年代社会,生命毅力,心境环境严密相关。《祭侄文稿》以悲思忠胆为骨而以真率意情胜,表现出版家的明显特性、精力品质和艺术魅力。撼人心灵的妙笔出于真情怀,神高韵悲的境地源于真血性。这哀极愤极的心声墨迹,是由血和泪锻制的,而书法线条的遒劲舒和是情感怅触无边含蕴而成。《祭侄文稿》前部分书写时心境犹抑悲平愤,字体规矩圆浑流通。至“父陷子死,卵倾巢覆”时,不由悲从中来,神思恍惚,行笔转疾,字体忽大忽小,时滞时疾,涂抹无定,足见痛彻心里之悲,铭肌镂骨之恨。而书至“魂而有知,无嗟之客”时,笔枯墨渴,干笔铁划,令人想见书家心泪已干,悲愤填膺,情驱笔行,笔随心哭。全书在“呜呼哀哉,尚飨”中戛然而止,似心涛难遏无意于书。

《祭侄文稿》笔笔豪宕,圆劲激越,怪异飞动,矛头盛气凌人,渴笔和萦带记忆犹新,可使人看到行笔的进程和转机处笔锋改换之妙。作为祭文的草稿,用笔苍率豪宕而无不中矩,恰似不着意,但却天然天成。

真血性主运翰墨随心所至,热情下无意工拙而自合法度,在言志、表情、正气三个方面到达绝佳构成。他表现出一个我国文人的巨大情怀——“泰山崩于前,而面不改色”。他把身家性命和国家命运彻底承当起来,在沉痛中提高出庄重巨大的思维,在激烈震慑的情感中产生出崇高的艺术。一个文人假如见小利而亡命,见大义而奔逃,便是一个小人。颜真卿是一个巨大的人物。他在涂涂抹抹中表达爱国之美,泪和血和翰墨一同流动出来,这成果了巨大的颜真卿!这幅仅仅是一个草稿的《祭侄文稿》,被各代完好存下来,经过了一千多年,它成了中华民族的“全国第二行书”——悲愤之书。

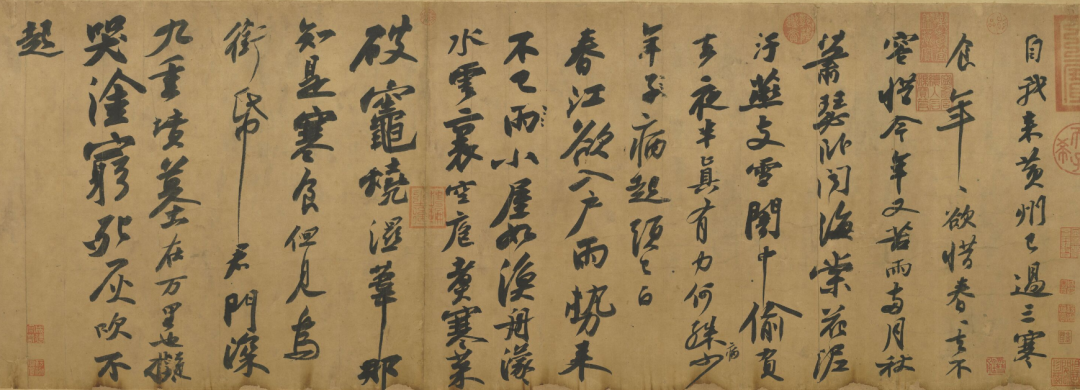

苏轼(1037—1101),眉州眉山(今四川眉山)人,字子瞻,号东坡居士,北宋大文豪。苏轼博学而豪宕,诗词文书画皆精,可是宦途崎岖,终身沉浮于宦海,只得将书法看作抒怀达意的东西。东坡书法早年姿媚流美,中年端厚圆劲,晚年性稳意沉,为宋四家之首。苏东坡是我国文化人的典型代表,七项万能:榜首,闻名诗人,“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”妇孺皆知;第二,闻名词家,“大江东去”“明月何时有”无人不晓;第三,闻名散文家,唐宋八咱们之一,前后《赤壁赋》无人可敌;第四,闻名画家、画论家,画有《枯木怪石图》;第五,闻名书法家,《黄州寒食帖》全国第三行书;第六,闻名美食家,创造东坡肉;第七,仍是为民就事的闻名官员。

(宋)苏轼《黄州寒食帖》纸本 行书 34.5cm×199.5cm元丰五年(1082年) 台北故宫博物院藏

现藏于台北故宫博物院的《黄州寒食帖》,从圆明园撒播出去今后,几经曲折被颜韵伯保藏,1922年,颜韵伯旅游日本东京时,将《寒食帖》售给日本保藏家菊池惺堂。1923年9月,日本东京大地震,菊池家保藏的古代名人字画简直被毁一空。其时,菊池惺堂房子现已着火,他看见《寒食帖》将葬身火海,冒险从烈火中将现已着火的《寒食帖》抢救出来。“二战”刚一完毕,国内王世杰访觅《寒食帖》下落,后高价从日本买回来,现藏于台北故宫博物院。

苏东坡23岁中进士,宦途远景光亮,但44岁命运产生了反转。王安石做宰相开端革新,苏东坡与之政见不合。革新派开端整理苏东坡写的诗词中一些不满意新政的言语,这今后发生了闻名的“乌台诗案”。最终苏东坡被放逐到湖北黄州,一放逐便是五年。这件著作是到黄州第三年所写。共两首诗,第二首诗特别沉郁抑扬。他写到“空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。哪知是寒食,但见乌衔纸。君门深九重,坟墓在万里。也拟哭途穷,死灰吹不起。”“空庖煮寒菜”,美食家家里竟然空空的厨房,煮的是发霉的寒菜。寒食节是每年三四月清明前青黄不接的时分。“破灶烧湿苇”,三个石头垒起来的破灶,烧的湿润的芦苇底子点不着火,一代文豪满头是灰满脸是泪在吹灶火。“哪知是寒食”,忽然想起今天是忠贞之士介子推的祭日,不能生火。“但见乌衔纸”,又饿又累又冷,看见门外乌鸦群衔着祭纸飞来飞去,想想这情形应是比杜甫的《三吏三别》《羌村三首》愈加凄惨。可是,看“衔纸”写得多么轻爽、多么神骏,多么洒脱。这阐明东坡心里的沉痛现已化解,他可以逾越沉重的命运磨难。“君门深九重”,我再也见不到皇帝,皇帝离我越来越远。“坟墓在万里”,在眉山的祖坟现已离得很远。我上不能尽忠,下不能尽孝。最终“也拟哭途穷”,我像阮籍相同穷途而哭,而“死灰吹不起”,就像方才那破灶相同灰都扬不起来,一切都灰心丧气。

洒脱出尘的苏东坡写了《黄州寒食帖》后,创造了一款重要美食——东坡肉,还写了闻名的《猪肉颂》打油诗:“黄州好猪肉,价钱等粪土。富者不愿吃,贫者不解煮。慢著火,少著水,火候足时它自美。每日起来打一碗,饱得自家君莫管。”可以说,苏东坡就像一个嚼不烂,打不碎,响当当,硬邦邦的铁豌豆,任何磨难也降服不了他。《寒食帖》充沛表现了苏东坡的处变不惊,在人生困难面前坚持超迈高雅的正人风姿。《寒食帖》笔迹匀净流丽,锋实墨饱,字势倒闭,行距疏朗空旷,给人以“正经杂流丽,刚健复婀娜”的审美感受。

黄庭坚(1045—1105),洪州分宁(今江西修水)人,字鲁直,号山沟,又号涪翁,与秦观、张耒、晁补之同称“苏门四学士”。《宋史》称其“善行草书,楷法亦独树一帜”。曾自述“学草书三十余年,初以周越为师,故二十年振作庸俗不脱。晚得苏才翁(舜元)、子美(舜钦)书观之,乃得古人笔意。这今后又得张长史、僧怀素、高闲墨迹,乃窥笔法之妙。于僰道舟中,观常年荡桨,群丁拔棹,乃觉少进。意之所到,辄能用笔”。黄庭坚书法,取法诸家,尤得力于《瘗鹤铭》的大气,而自成面貌。后贬到涪陵时,见到怀素《自叙帖》,深悟草法,这今后到知天命之年,总结书法之道为:“随人作计终后人,独树一帜始传神。”传世书迹有《戒石铭》《梁文吟帖》《五马图卷跋》《范滂传》《松风阁诗帖》《寒山子庞居士诗卷》《为张大同书韩愈赠孟郊序跋文》《李太白忆旧游诗卷》《草书千字文》《草书杜诗》《诸上座帖》《花气诗帖》等。书论有《论近世书》《论书》等。

黄庭坚书法,其楷书不如行书,而行书又次于草书、行草。其行草风神洒脱,雄强飞劲,以侧险得其势,以横逸得其神,坚持“庸俗未尽者,皆不足以言韵”(刘熙载《书概》)。

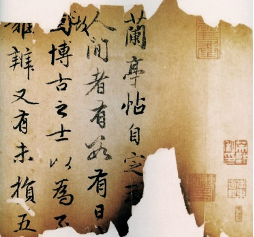

《松风阁诗帖》是黄庭坚七言诗作并行书,墨迹纸本,纵32.8厘米 横219.2厘米,全文计29行,153字,现藏台北故宫博物院。这件著作的原因是:崇宁元年(1102)九月,黄庭坚与朋友游鄂城樊山,途经松林间一座亭阁,世人在此过夜听松涛阵阵,而黄庭坚独成其诗韵——《松风阁诗》。这首诗篇咏其时所看到的景象,“晓见寒溪有炊烟。东坡道人已沉泉”,表达对师友苏东坡的思念。《松风阁诗》是黄庭坚晚年诗篇著作,书写成书法著作成为其闻名的《松风阁诗帖》,可谓诗书双绝。其书法风神洒脱,长波大撇,提顿崎岖,好事多磨,意韵十足。在书法美学观上,黄庭坚书法一反流俗兴趣,英勇立异,崇尚“入神”“韵”的“尚意书风”美学思维,这在《松风阁诗帖》中得到明显的表现。

(宋)黄庭坚《松风阁诗》部分 纸本 行书 32.8cm×219.2cm 北京故宫博物院藏

米芾(1051—1107),客籍太原(今山西太原),后迁襄阳(今湖北襄阳),久居润州(今江苏镇江)。初名黻,后改为芾,字元章,号襄阳漫士、海岳外史、鹿门居士等。为人狂放,性情荒诞,身有洁癖,被其时人称为“米颠”。

米芾发起一种“无故意造作乃佳”的书法思维,寻求坦率平平、天然脱俗的尚意书风。他与苏、黄崇尚王羲之不同,而是热爱王献之,也便是说,不崇尚大王的内擫法度,而爱崇小王的外拓书风,别具一格、单纯超拔。可是,米芾草书不如其行书,究其原因,是在草书上过火酷摹二王而罕见自己面貌,而行书则精力外放,自成咱们。

《苕溪诗卷》为米芾38岁时书,是其从“集古字”向自我面貌构成的过渡著作,其间既有二王笔法和结体,又有面貌一新的自我立异。用笔上侧锋落笔,八面出锋,在抑扬提按中打破了欧、虞、颜、柳的“一笔之书”,而使字长短粗细、欹侧正屈、疏密巨细,甚至整章的行气贯韵都极富改变。他的执笔法使笔处于操控与非操控之间,使意匠运营和天然天成到达一个完美的度,然后写出充溢动感灵气、振速跳动的“刷字”。

(宋)米芾《蜀素帖》部分 绢本 29.7cm×284.3cm 元祐三年(1088年) 台北故宫博物馆藏

《蜀素帖》比《苕溪诗卷》更为灵动生动。全帖书五言诗4首,七言诗4首,71行,658字,有乌丝栏,笔迹略往左斜,用笔过渡承让、天然洒脱。沈周说:“苏长公论其清雄绝俗之文,超妙入神之字,今于此卷见之。”邓散木在《临池偶得》中也以为:“米南宫的字就跟画家画竹相同,用正锋、侧锋、藏锋、露锋等不同笔法,使整幅字里呈现正背偏侧、长短粗细,姿态万千,各得其宜。这样就构成了他的共同风格的‘刷字’。这一点,在他闻名的墨迹本《蜀素帖》里,可以很清楚地看得出来。”这些观点,无疑抓住了米芾书法尚意风格所表现出的纵逸豪雄、痛快淋漓的特征。而米芾书法对子孙的影响也是深远的。

赵孟頫的书法有稠密的复古意味,但又能在收支古人之间,得以别出心裁,创造出一种笔画牵丝、结构润泽、借让精巧、形神兼得的雅媚俊美书风,而与元代瑰丽的年代风气相合。他以为:“结字因时相传,用笔千古不易”,着重在承继传统中立异,在复古的交融贯穿中拓荒年代书法新路,构成有广泛影响力的“赵体”。其楷书代表作《胆巴篇》《奥妙观重修三门记》,字体俊美清奇,笔法谨慎圆通,风格洒脱沉稳。其小楷代表作《洛神赋》,受王献之《洛神赋》十三行影响,写得洒脱天然,风格一致、神完气足。行书受王羲之《圣教序》影响。所书的《兰亭帖十三跋》,深得王书神韵,笔势流美、通篇流畅。草书则受王羲之《十七帖》影响,其《衰荣无定诗帖》是草书中的佳作。

赵孟頫诸体兼善,《元史》本传云:“篆、籀、分、隶、真、行草书无不冠绝古今,遂以书名全国”。赵孟頫书法的最大成果在于行书。他醉心于王羲之、智永的高雅书法,终其终身描摹学习,心摹手追,事必躬亲,将晋人唯美书风发扬光大,然后与日渐衰落靡弱的宋人书风划清界限。明代宋濂说:“赵氏书法早岁学‘妙悟八法,留心古雅’的思陵书,中年学‘钟繇及羲献诸家’,晚年师法李北海”。

赵孟頫代表作《兰亭帖十三跋》,深得王书精义,是书法与书论相结合的行书代表作。其在书法上宏扬“二王”书法的大美大雅精力,卓越贡献众所周知。就《兰亭帖十三跋》而言,写下如此多的跋语,足见其醉心《兰亭序》的程度非一般人可比。这十三幅行书著作精彩之处,后世多有谈论,无须赘言。而《十三跋》中表现的精彩书论颇值得深度剖析。这儿仅举出几跋,便可窥见其书法崇尚高古之美的精力头绪。

第五跋:“昔人得古刻数行,专注而学之,便可名世。况兰亭是右军满意书,学之不已,何患不过人耶”。赵孟頫着重习书必须师承古代经典,哪怕只观古代几行佳作也会大有启悟。特别是王羲之《兰亭序》,是其最精彩的创造,专注学习便可以领会其精华,足以名世。

第六跋:“学书在玩味古人法帖,悉知其用笔之意,乃为有利”。赵孟頫以为,要重复把玩研究古代经典法帖,深入了解其用笔之精和结构之妙,必能使自己的书法取得出息。

第七跋尤为重要,道出了赵孟頫书法美学的中心思维——“结字因时相传,用笔千古不易”:“书法以用笔为上,而结字亦须用工。盖结字因时相传,用笔千古不易。右军字势古法一变,其雄秀之气出于天然,故古今以为师法。齐梁间人,结字非不古,而乏俊气,此又存乎其人,然古法终不行失也”。赵孟頫着重:书法以用笔为榜首位,而字的间架结构也需用心组织。书法“结体”随年代而开展,但“用笔”自古以来是变中不变者。王羲之笔法与字势革新是古代法度,其言外之意的宏伟俊美出于天然天成,因而古今之人都祖述宗法。南朝齐梁之间书家的书法结字古拙,但缺少飘逸俊美的气味。书法其实取决于每人的领会力,古人书法之法终归不行离弃。周星莲《临池鄙见》深为附和赵孟頫的观点,以为:“‘书法随时变迁,用笔千古不易。’古人得佳帖数行,专注学之,便能名家。盖赵文敏为有元一代咱们,岂有道外之语?所谓千古不易者,指笔之肌理言之,非指笔之面貌言之也”。

第九跋阐明有人学书法仅得其皮裘,而难以得到精华:“东坡诗云:‘全国几人学杜甫,谁得其皮与其骨。’学兰亭者亦然。黄太史亦云:‘世人但学兰亭面,欲换凡骨无金丹。’此意非学书者不知也”。用苏东坡和黄山沟的诗阐明,得到经典外表方式技巧简单,想面貌一新却找不到精力良药,可谓难上加难。

第十一跋殊为重要,提醒了书界的丑陋现象——旁若无人,轻浮古人,盲目自负,令人可鄙:“右军人品甚高,故书入神品。奴隶小夫,乳臭之子,朝学执笔,暮已自诩其能。薄俗可鄙,可鄙”。赵孟頫大声疾呼:王羲之的人品十分之高尚,所以他的书法堪入神品之列。那些位置卑微的平常百姓,年幼无知的浅陋之人,早上才刚刚学习怎么样握笔,黄昏就现已大吹大擂自我夸耀,这种浅陋庸俗令人极为轻视,令人鄙视!

赵孟頫《兰亭帖十三跋》书法精粹,而书论尤为精彩,颇值得玩味。赵孟頫《松雪斋书论》以为:“学书有二,一曰笔法,二曰字形。笔法弗精,虽善犹恶;字形弗妙,虽熟犹生。学书能解此,始可以语书也。”对此,冯班《钝吟书要》以为:“赵松雪更用法,而参之宋人之意,上追二王,后人不及矣。为奴书之论者不知也”。近人马宗霍《书林记事》:“元赵子昂以书法称霸一世,落笔如风雨,一日能书一万字,名既振,天竺有僧数万里来求其书,归国中宝之。”

文征明(1470—1559),初名璧,字征明,别号衡山,长州(今江苏姑苏)人。少时生性愚钝,但为人忠厚,7岁还不能说话,但父亲文林以为他会大器晚成。11岁开端说话。终身共参与十次乡试均未及第,所以终身致力于书画艺术,精于楷、行、草书,使其终身充溢了诗意。王世贞在《艺苑卮言》说:“待诏(文征明)以小楷名国内,其所沾沾者隶耳,独篆不轻为人下,然亦自入能品。所书《千字文》四体,楷法绝精工,有《黄庭》《遗教》笔意,行体苍润,可称玉版《圣教》,隶亦妙得《受禅》三昧,篆书斤斤阳冰家声,而楷有小法,可宝也。”

文征明终身勤于书法,苦练不辍,每日临写《千字文》,并坚持到晚年。这种师古而又参悟的学书进程,成为心灵净化的进程,并使其在书法创造中能“感兴”而起,神融笔端,心手双畅,到达书与道的符合。其晚年德高望重,佳名播于国内外。文征明书法广泛学习前代名迹,篆、隶、楷、行、草各有造就。尤擅行书和小楷,温润秀劲,法度严谨而意态生动,具晋唐书法的品格。小楷笔画悠扬,字字精到,有“明朝榜首”之称。

《明史》载:“四方乞诗文书画者,接踵于道,而富贵人不易得片楮,尤不愿与王府及中人,曰:‘此法所禁也’。周、徽诸王以宝玩为赠,不启封而还之。外国使者道吴门,望里肃拜,以不获见为恨。”传世墨迹有《七律四首》《赤壁赋卷》《游天池》《书陶渊明喝酒二十首》《书离骚》等。曾刻《停云馆帖》。

《书陶渊明喝酒二十首》为文征明85岁时所书,可谓人书俱老,是其规范的行草书。全幅用笔讲究,法度之中见灵动,刚健之中寓婀娜,娴雅古淡、正经新鲜。笔法爽直苍劲,提按尺度极好,尖锋起笔而锋藏意足,结体精妙、意态慈祥,笔画间萦带回视,呈一种虚和舒徐之气,风流儒雅而以意趣为高。

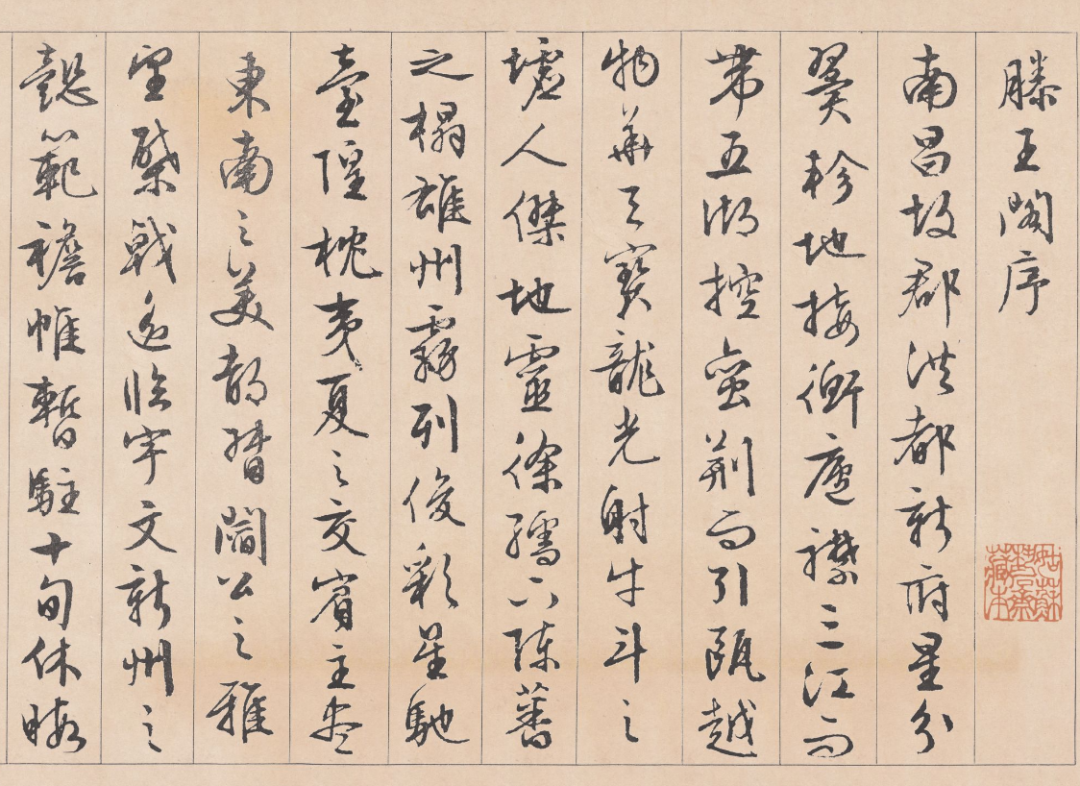

《滕王阁序》是文征明的行草书代表作。文征明行草书以“二王”为根本,受黄庭坚、赵孟頫的影响较深,风格娟秀高雅,翰墨苍润遒媚。他的行草书功力深沉,运笔直截了当,结体矛头毕现,全幅书卷气很浓,后人誉其“无一懈笔”。及至八十多岁老年,他的著作日益精到,笔笔整齐,锋颖凝练。即便在他近九十岁时,也是力透纸背、气候廓大,在我国书法史上可谓极为罕见。《滕王阁序》是文征明精心书写的行草书著作,从中可以正常的看到其一丝不苟的书法情绪和健旺无比的书法功力,这幅著作为明代中叶行草书创造。此外,文征明的小楷为明代之首,卓著成一咱们。

国内业务0752-3550816 / 3385816 / 3307896

赖女士 胡女士 钟女士 廖女士

海外业务0752-3949616 / 3550906/p>

刘先生 杜女士 陈先生 刘女士

邮箱:wes@wes.cn

传真:0752 3550816

威廉希尔体育官网是中国印章行业协会理事单位,是生产印章材料、印章设备、玩具印章、文具、文化用品的专业企业, 欢迎来电咨询!

版权所有:williamhill威廉希尔体育官网网址入口 | 粤ICP备11064514号-2

williamhill威廉希尔网址 | 威廉希尔入口 |